「親の介護が必要になったけれど、何から始めればいいか分からない」

そんな不安を抱える方が最初に直面するのが「要介護認定の申請」です。

本記事では、2025年最新の制度情報をもとに、申請の流れや書類の書き方、調査の受け方、スムーズに認定を受けるためのコツをわかりやすく解説します。

→ もし、要介護認定の申請をして非該当になった場合は、こちら

- 1 → 「まだ早いかも…」と思ったら読む記事:要介護認定の申請を検討するタイミングと判断基準

1. 要介護認定とは?初心者が知っておくべき基本情報

親の介護が必要になったとき、「まずは要介護認定を受けてください」と言われても、何のことか分からず戸惑う方は少なくありません。

要介護認定とは、公的な介護保険サービスを利用するために必要な「介護の必要度を判定する制度」です。

市区町村に申請し、調査や医師の意見などを踏まえて「どの程度の介護が必要か」が審査されます。

この認定によって「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれかの区分が決定され、認定された人は介護保険を使って、訪問介護やデイサービス、福祉用具レンタルなどのサービスを受けられるようになります。

制度の背景と目的

日本では高齢化が進み、多くの家庭で介護が必要になる場面が増えています。

そこで、できるだけ本人と家族の負担を軽減しつつ、適切なサービス提供を行うために生まれたのが「介護保険制度」です。

要介護認定は、この制度の入口にあたります。

つまり、「どのような支援が、どれくらい必要か」を国が公式に判断してくれる仕組みなのです。

「要支援」と「要介護」の違い

- 要支援:生活の一部に手助けが必要な状態(例:買い物や掃除が難しい)

- 要介護:食事や排せつ、入浴など日常生活全般に介護が必要な状態

判定結果により、受けられるサービスの種類や内容、費用負担の割合が異なってきます。

なぜ申請が必要なのか?

制度上、介護保険サービスは「認定された人しか利用できない」ルールになっています。

そのため、介護が必要になった時点で、まずこの認定を受けなければ、どんなに支援が必要な状態でも制度を利用することができません。

また、認定を受けることでケアマネジャーの支援やサービス事業所との連携もスムーズに進みやすくなります。

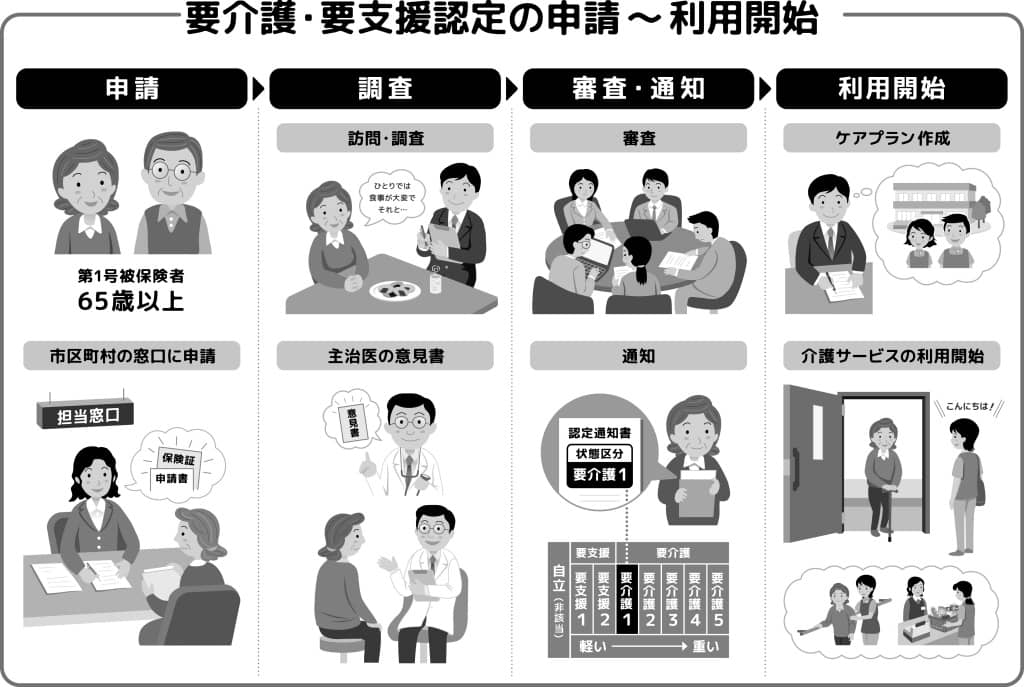

2. 要介護認定の申請から通知までの流れ【全体像を把握】

要介護認定は、決して難しい手続きではありませんが、初めての方にとっては不安も多いものです。

ここでは、申請から結果が届くまでの全体の流れをわかりやすくご紹介します。

ステップ1:申請を行う

申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で行います。

本人または家族が手続きをするのが一般的ですが、代理人やケアマネジャー、地域包括支援センターでも対応可能です。

申請時には「介護保険被保険者証」や「マイナンバーのわかる書類」などが必要となります。

この段階で、今後の流れや必要書類について説明を受けます。

ステップ2:訪問による認定調査

申請後、原則として自宅に認定調査員が訪問します(市の職員や委託を受けた調査員など)。

この調査では、本人の身体状況や生活能力について、74の質問項目に基づいて確認されます。

歩行・食事・排泄などの動作や、認知症の症状、家族の介助状況などが主なチェックポイントです。

この訪問は非常に重要で、実際の状態を正確に伝えることが、正しい認定結果に繋がります。

ステップ3:主治医意見書の作成

調査と並行して、本人の主治医が「主治医意見書」を作成します。

これは、医師の立場から見た本人の健康状態や医療的な配慮について記載するもので、判定結果に大きく影響します。

申請時に「どの医療機関に通っているか」を伝えておくことで、市区町村から医師へ依頼が送られます。

ステップ4:審査会による一次・二次判定

訪問調査と主治医意見書の内容は、コンピュータによる「一次判定」と、介護・医療の専門家で構成された「介護認定審査会」による「二次判定」を経て評価されます。

この審査により、要支援・要介護の有無とその区分(1〜5)が決定されます。

ステップ5:結果通知

申請からおよそ30日以内に、結果通知が届きます(混雑状況により遅れる場合もあります)。

この通知には、「認定区分」と「サービスが利用できる期間」が記載されています。

認定されたら、次のステップとしてケアマネジャーの選定やケアプランの作成が必要となります。

流れのポイントまとめ

- 全体期間:申請から通知まではおよそ1ヶ月が目安

- 本人・家族の対応が重要:調査時の受け答えや医師との連携が結果に影響

- スムーズな申請には準備がカギ:必要書類や面談準備を事前にチェック

3. 申請はどこでできる?必要な書類と提出先を解説

要介護認定の申請をスムーズに進めるには、提出先と必要書類をしっかり把握しておくことが大切です。

ここでは、申請窓口の種類や具体的な提出物についてわかりやすく解説します。

申請窓口はどこ?

基本的には、本人が住民登録している市区町村の介護保険担当窓口が申請先です。市役所や区役所の「高齢福祉課」「介護保険課」などが該当します。

また、以下のような窓口でも申請サポートを受けることができます:

- 地域包括支援センター(各地域に設置)

- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属)

- 一部の病院や介護施設(書類の取次や代理申請の支援)

平日日中に行けない場合は、郵送申請やオンライン申請を受け付けている自治体もありますので、公式サイトで確認しましょう。

必要な書類一覧

申請時に提出すべき主な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 要介護認定申請書 | 市区町村の様式に基づいた申請用紙 |

| 介護保険被保険者証 | 要介護認定を受ける本人の保険証 |

| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |

| 主治医情報 | かかりつけ医の名前・病院名・連絡先 |

| 委任状(※代理申請の場合) | 家族や代理人が申請する際に必要 |

代理申請も可能

本人が外出困難な場合などは、家族や親族、施設職員が代理人として申請することが可能です。

この場合、委任状の提出が求められることが多いため、あらかじめ用意しておきましょう。

また、地域包括支援センターやケアマネジャーに依頼すれば、書類作成や提出を代行してくれるケースもあります。

「何から始めればよいか分からない」と感じる方は、まず相談してみるのが安心です。

オンライン申請に対応している自治体も

最近では、マイナンバーカードと連携したオンライン申請に対応している市町村も増えてきました。

インターネットで24時間申請できるため、忙しい方には便利な方法です。

ただし、オンライン申請後も訪問調査や医師の意見書提出は必要なため、全てがデジタルで完結するわけではない点には注意が必要です。

まとめ:事前準備が申請の第一歩

申請先は原則「市区町村の介護保険担当窓口」

書類に不備があると受理されない場合もあるため、事前チェックが重要

困ったときは「地域包括支援センター」や「ケアマネ」に相談するのが安心

4. 認定調査(訪問調査)では何を聞かれる?当日の流れと準備ポイント

要介護認定における最も重要なステップのひとつが「訪問調査」です。

この調査内容が、認定結果に直接影響すると言っても過言ではありません。

ここでは、調査の流れや質問内容、事前に準備すべきポイントを解説します。

認定調査とは?

認定調査とは、申請を受けた市区町村が本人の自宅や入院先を訪問し、身体や生活の状況を確認する調査です。

調査員は市の職員や委託された専門スタッフで、全国共通の基準に基づいた74項目の質問に沿って評価を行います。

当日の調査の流れ

調査は通常、以下のような流れで進みます:

本人の確認(名前・生年月日など)

基本動作の確認(起き上がる・歩く・トイレに行くなど)

認知機能の確認(日時の把握・簡単な計算など)

感情・行動面の確認(怒りっぽさ、幻覚など)

日常生活の状況の聞き取り(食事、入浴、服薬の様子)

介護者の状況確認(誰がどのように介助しているか)

調査時間はおおよそ30分〜1時間程度です。

どんなことを聞かれる?主な質問例

具体的には、次のような内容が問われます。

一人でトイレに行けますか?

食事は自分で食べられますか?

昨日が何曜日か分かりますか?

薬は自分で管理していますか?

最近、転んだことはありますか?

一つひとつの質問に対して、「できる」「できない」だけでなく、どの程度の介助が必要かが評価されます。

調査で注意したいポイント

■ 本人が「無理にがんばらない」こと

高齢者本人が「大丈夫です」「できます」と答えてしまうと、実際よりも軽い判定が出てしまう可能性があります。

本来の生活状況を正確に伝えることが、必要なサービスを受けるためには重要です。

■ 家族が同席して補足する

本人が認知症や体調不良で状況をうまく説明できない場合は、家族が一緒に立ち会って補足説明するようにしましょう。

「最近夜間に何度もトイレに起きて介助が必要」「階段での転倒があった」など、日常のエピソードを具体的に伝えると、調査員にも実態が伝わりやすくなります。

事前準備のチェックポイント

調査時に必要な書類やメモ(通院歴、服薬状況、介助の記録など)を用意

当日は可能な限り介護に関わっている家族が同席

本人にも「普段通りでよい」と安心させておく

特記事項の記入が結果に影響することも

74項目の調査に加えて、「特記事項」という自由記述欄があります。

ここに、調査員が実際に見た様子や、家族の説明をもとに補足情報が書かれることがあります。

この欄が認定結果に大きく影響するケースもあるため、伝えておきたいことは遠慮せず、しっかり共有しましょう。

まとめ:ありのままを正確に伝える

認定調査は、見栄を張る場ではありません。

将来的に必要な支援を受けるためにも、本人と家族が協力し、本当の生活状況を正しく伝えることが大切です。

5. 主治医意見書とは?スムーズに依頼するためのコツ

要介護認定の審査において、訪問調査と並ぶ重要な判断材料が「主治医意見書」です。

この意見書の内容次第で、認定の等級が変わることもあるため、理解と準備が欠かせません。

ここでは、主治医意見書の役割や依頼のポイント、注意点を解説します。

主治医意見書とは?

主治医意見書は、介護を必要とする本人の健康状態や日常生活能力について、主治医が医学的に記述する書類です。

これは市区町村から医師に依頼され、訪問調査の情報とともに審査会での判定材料として用いられます。

意見書に含まれる主な項目:

診断名と現在の治療状況

日常生活における障害や制限(例:歩行困難、排泄困難)

認知症や精神状態の有無

医療的な観点での介護の必要性

医師が「医学的にどの程度の支援が必要か」を判断するための重要な資料となります。

意見書が審査に与える影響とは?

訪問調査だけでは把握しきれない慢性疾患や精神状態、薬の副作用による症状など、医療面の要素を補完するのが意見書の役割です。

特に認知症や慢性的な疾患がある方にとっては、主治医の所見が判定に大きく関わります。

たとえば、「認知症は軽度」と書かれるのと、「夜間せん妄が頻発し介助が必要」と書かれるのとでは、評価に差が出る可能性があります。

スムーズに依頼するためのポイント

■ 申請時に「かかりつけ医」の情報を正確に伝える

申請書に、本人が普段診てもらっている主治医の名前・病院名・診療科・電話番号などを記入する欄があります。

誤りがあると意見書作成の依頼が遅れるため、正確に記入しましょう。

■ 医師に「介護の実情」を伝えておく

診察室では見えない、日常生活での困りごとや家族の負担について、事前に医師に伝えておくことが大切です。

例:

排泄は介助が必要で夜も付き添っている

食事をよくこぼし、咀嚼が困難

転倒リスクが高く、室内でも見守りが必要

こうした背景を知ってもらうことで、より的確な記載が期待できます。

■ 定期的に通院していない場合は要注意

医師が本人の状態を十分に把握していないと、形式的な記述になりやすく、実情が伝わらない意見書になることもあります。

通院頻度が少ない場合は、事前に診察予約を取り、本人の状況を医師に説明する機会を設けるのが理想です。

医師がいない・変わった場合の対応

かかりつけ医がいない場合は、市区町村から指定医に依頼が行われるケースもあります。

最近転院したばかりなどで情報が少ない場合、できるだけ早めに病院に連絡を取り、状況説明を行いましょう。

医師に伝える際のメモや記録が効果的

短い診察時間の中で正確に伝えるのは難しいもの。

日々の介護状況を「簡単なメモや介護日誌」としてまとめて持参すれば、医師にとっても意見書作成の助けになります。

まとめ:医師との連携が認定の質を左右する

主治医意見書は、医療的な視点からの支援必要度を示す極めて重要な資料です。

「医師に任せきり」ではなく、家族が状況を共有し、連携を取ることが、納得できる認定につながります。

6. 認定結果が届いたら?区分の意味と今後の手続き

要介護認定の申請からおよそ1か月ほどで、自治体から「認定結果通知書」が届きます。

この通知は、介護サービスの利用を本格的に始めるための出発点です。

ここでは、認定区分の意味と、認定後に必要な手続きについてわかりやすく説明します。

認定結果はどう届く?

認定の可否と、その区分(等級)は「要介護認定結果通知書」という書面で自宅に郵送されます。

この通知には以下の情報が記載されています:

要介護(または要支援)区分

認定の有効期間

次回更新の時期

利用できるサービスの概要

「要支援」と「要介護」の違いを再確認

認定には大きく分けて2つの区分があります。

| 区分 | 状態の目安 | 利用できるサービスの特徴 |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | 日常生活の一部に支援が必要 | 介護予防サービス(訪問型、通所型など) |

| 要介護1〜5 | 常時介護が必要な状態 | ケアマネジャーによるケアプラン作成、在宅・施設介護など |

認定後に必要なステップとは?

■ ケアマネジャーを選ぶ

要介護1以上に認定された場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)と契約を結び、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。

ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用するための「案内人」であり、介護の窓口となる存在です。

※要支援の場合は、地域包括支援センターが窓口になります。

■ サービス事業所の選定と契約

ケアマネジャーと相談しながら、必要な介護サービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルなど)を決めていきます。

各サービス提供事業所と契約を交わすことで、介護保険を利用したサービスが正式に開始されます。

認定結果に納得できない場合は?

「実情よりも軽く判定された気がする」など、結果に納得がいかない場合は、**不服申立て(審査請求)**が可能です。

通知を受け取ってから60日以内に、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てることで、再評価を求めることができます。

また、身体状況に変化があった場合は、有効期間中でも再申請が可能です。

更新手続きのタイミングにも注意

認定には有効期限があり、通常は6ヶ月〜2年程度となっています。

期限が近づくと市区町村から更新の案内が届きますが、更新の申請を忘れるとサービスが受けられなくなるため要注意です。

まとめ:認定はゴールではなくスタート

要介護認定の通知は、介護生活の始まりを知らせる第一歩です。

「何が使えて、誰に相談できるのか」をしっかり理解し、ケアマネジャーと連携しながら無理のない介護体制を整えていきましょう。

7. 申請をスムーズに進めるための5つのポイント

要介護認定の申請は、制度の仕組みや手順に慣れていないと、つまずきやすいものです。

ここでは、初めて申請する方でも迷わず進められるように、特に意識したい5つの実践的ポイントをご紹介します。

① 書類と情報をあらかじめ整理しておく

申請には複数の書類や本人情報が必要です。

申請書を記入する前に、以下の情報を整理しておくとスムーズに進みます:

本人の介護保険被保険者証

主治医の氏名・病院・診療科・電話番号

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

日常生活の支障内容や困っている点のメモ

情報が整理されていれば、窓口でも落ち着いて対応でき、書類の不備も防げます。

② 日常の介護状況を記録する

訪問調査や主治医意見書での評価には、実際の介護の様子を具体的に伝えることが重要です。

そのために、以下のような記録を事前に用意しておきましょう:

どの動作にどの程度の介助が必要か

夜間のトイレ介助や転倒の有無

食事、服薬、入浴、移動などの補助状況

1〜2週間分でも構いません。

簡単なメモや介護日誌があるだけで、調査や医師への説明がぐっと的確になります。

③ 本人と家族で状況を共有しておく

本人と家族で認識にズレがあると、訪問調査でうまく伝わらないことがあります。

「実は無理をして答えてしまった」「本当は困っているのに言えなかった」などはよくあるケースです。

面談前に以下のようなことを共有しておくのが有効です:

本人の不安や困りごと

介護者の負担や心配点

面談時に強調したいポイント

普段の状態を“ありのまま”に伝えることが、適切な認定につながります。

④ 面談当日の伝え方を意識する

調査員の前で「できる」と答えてしまいがちですが、普段の生活で支障があるなら、無理に“できる”と言わないことが重要です。

たとえば:

「トイレは自分で行けます」ではなく

→「最近、転倒が増えていて不安がある」「階段も使えます」ではなく

→「手すりなしでは難しく、家族が付き添っています」

このように、具体的な状況とリスクを正確に伝えることで、正当な判定が得られやすくなります。

⑤ 専門家の力を借りる

地域包括支援センターやケアマネジャーなど、専門家は申請手続きや情報提供の強い味方です。

「どこに申請すればいい?」「この書類は合っている?」といった疑問も、相談すれば丁寧に対応してくれます。

また、行政手続き代行サービスを利用すれば、申請書作成や調査の立ち会いもサポートしてもらえるため、不安を大きく軽減できます。

まとめ:準備と連携が成功のカギ

申請をスムーズに進めるためには、事前の準備と家族・専門家との連携が何より大切です。

「初めてだからこそ、一人で抱え込まない」ことを意識し、周囲の支援を活用して確実に手続きを進めましょう。

8. 申請の相談・代行を活用するには?頼れる窓口とサービス紹介

「手続きが複雑で不安」「忙しくて申請に行けない」

そんなときは、申請の相談や代行を活用するのが安心・確実です。

介護に詳しい専門家や公的機関を上手に頼ることで、スムーズに申請を進められるだけでなく、より正確で納得のいく認定結果にもつながりやすくなります。

地域包括支援センター:最初に相談すべき場所

各市区町村に設置されている地域包括支援センターは、介護に関する総合窓口です。

ここでは、要介護認定の申請について無料で相談できるほか、次のようなサポートが受けられます:

申請書類の書き方や提出の手続き

主治医への連絡代行

認定調査への立ち会いや助言

サービス事業所・ケアマネジャーの紹介

自治体のホームページなどで、お住まいの地域のセンターを調べて連絡するのが第一歩です。

ケアマネジャーによる支援

すでに介護サービスの利用を考えている場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが心強い味方になります。

要介護1〜5と認定された後には必須の存在ですが、申請時から関わってもらうことも可能です。

ケアマネジャーは以下のような支援をしてくれます:

状況のヒアリングと代行申請の支援

認定調査前のアドバイスや練習

家族や主治医との連携調整

介護サービス選びのアドバイス

※要支援の場合は、地域包括支援センターが担当になります。

民間の行政手続き代行サービスも選択肢

最近では、要介護認定の申請代行を行う民間サービスも増えています。

特に、仕事や育児で忙しく動けない人にとって、非常に有効な選択肢です。

提供されるサポート内容(一例):

書類作成代行(申請書・委任状など)

認定調査の事前対策と同席

主治医意見書のフォロー

認定結果に基づく次の手続き支援

※料金相場は1〜3万円程度。

一部のサービスでは「認定結果に納得がいかない場合の再申請サポート」まで提供しています。

どんな人が代行を活用すべき?

忙しくて市役所に行く時間が取れない方

書類の準備や制度が難しく感じる方

家族だけで手続きを進めることに不安がある方

少しでも正確な認定を目指したい方

手続きを「不安なまま進める」のではなく、信頼できる支援者と一緒に進めることが、結果的に家族の負担も軽減します。

まとめ:専門家との連携が安心・確実への近道

申請や調査、認定後の流れは、一人で抱えるには複雑で負担が大きいものです。

地域包括支援センター、ケアマネジャー、行政手続き代行サービスなど、信頼できる支援を上手に使うことで、迷わず安心して手続きを進められます。

「わからないことは、すぐに相談する」

それが、介護生活の第一歩を後悔なく踏み出すコツです。

9. まとめ:初めての要介護認定申請は“準備”と“連携”がカギ

親の介護が現実となったとき、多くの人が最初に直面するのが「要介護認定の申請」です。

手続きや調査、書類のやり取りなど、初めての人にとっては不安がつきものですが、正しい知識と準備があれば、決して難しいものではありません。

本記事では、申請の流れから、認定を受けるための具体的なポイント、さらに相談窓口や代行サービスの活用方法までを体系的にご紹介してきました。

要介護認定申請で押さえるべき重要ポイント

申請前に書類や主治医情報を整理しておくこと

認定調査では“普段通り”を意識し、見栄を張らない

主治医との連携が認定精度を大きく左右する

結果通知後は速やかにケアマネジャー選定とサービス利用準備

不安な場合は、地域包括支援センターや代行サービスに相談を

介護は一人で抱えるものではありません。

特に申請段階では、正しい情報を集め、信頼できる支援者と連携することが、家族にとっても本人にとっても安心できる第一歩になります。

迷ったときは、まずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、制度を味方につけて行動してみてください。

早めの一歩が、後々の介護生活の負担を大きく減らしてくれます。

https://tobusan-kaigo.com/youkaigo-nintei-higaitou/