「ちょっと具合が悪いから病院まで…」――その一件、救急車の出動を本当に必要としていますか?

日本では救急搬送は原則無料ですが、虚偽通報や悪質な妨害は罰則の対象です。

さらに、軽症による出動が半数を超える地域もあり、重症者の到着遅延につながる深刻な社会問題になっています。

最新データや法的根拠、迷ったときの相談窓口「#7119」、そして民間救急などの代替手段まで、“適正利用の基準”をまとめて解説します。

出動・軽症割合:東京消防庁の公表値。令和6年(2024年)に救急隊出場件数は93万5373件、軽症が52.8%と半数超。

「タクシー代わり」は罪になる? 法律が定める「罰則」の境界線

「救急車をタクシー代わりに使ったら、逮捕されないんですか?」

現役時代、よく聞かれた質問です。私の本音を言えば「逮捕してほしい」と思うこともありましたが、法律の壁は厚いのです。

なぜ罰せられないのか

救急業務は、消防法に基づく行政サービスです。

「誰でも、いつでも、無料で助けを呼べる」という権利が保障されているため、結果的に軽症だったとしても、それだけで罪に問うことはできません。

もし罰則を設ければ、本当に必要な人が「軽症だったらどうしよう」と萎縮して呼べなくなり、助かる命が助からなくなる恐れがあるからです。

罪になるケース(偽計業務妨害罪)

ただし、例外があります。それは「嘘をついた(虚偽通報)」場合です。

「病気でもないのに救急車を呼んだ」「嘘の症状を伝えて出動させた」といった悪質性が極めて高い場合は、偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)や消防法違反に問われる可能性があります。

つまり、「タクシー代わり」という動機があっても、実際に体調が悪ければ罪には問えませんが、「嘘」が混じれば犯罪になる。これが法律の境界線です。

罰金はないけれど…悪質利用者に迫る「選定療養費」というペナルティ

「じゃあ、やったもん勝ちじゃないか!」

そう思われるかもしれません。しかし、社会は少しずつ変わってきています。

罰金という名目ではありませんが、「選定療養費」という形での実質的なペナルティが強化されているのです。

選定療養費とは?

紹介状なしで大病院(特定機能病院など)を受診した際に、診察代とは別に徴収される特別料金のことです。

2024年6月の改定で、この金額は最低7,700円に引き上げられました。

重要なのはここからです。

かつては「救急車で来れば無料」という抜け道がありましたが、現在は「救急車で搬送されても、医師が緊急性なし(軽症)と判断すれば徴収する」という運用をする病院が増えています。

つまり、タクシー代をケチって救急車を呼んでも、結果的にタクシー代以上の金額を請求される可能性があるのです。

これは、悪質な利用者に対する経済的な抑止力として機能し始めています。

救急車をタクシー代わりに使ってはいけない理由

軽症でも救急車利用はNG?判断すべきポイント

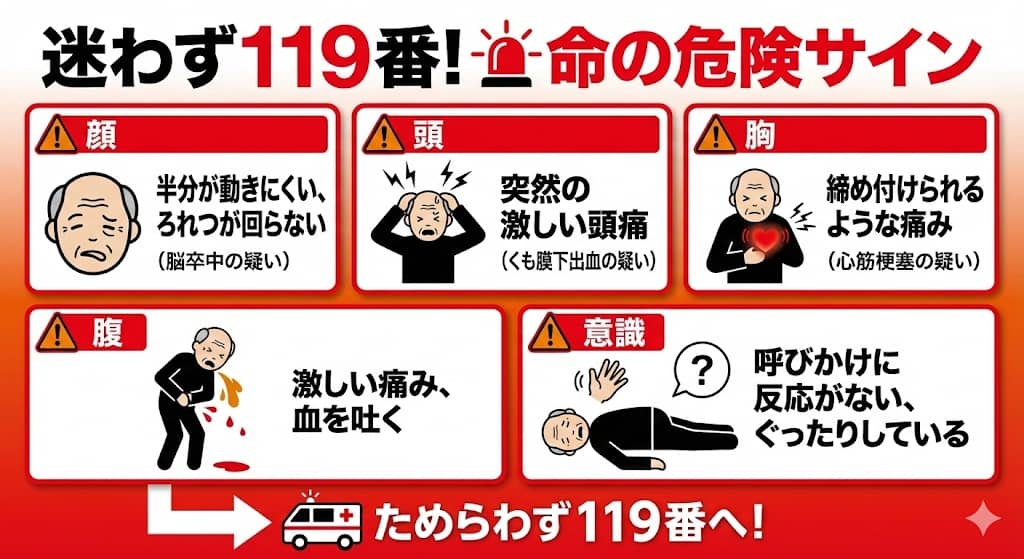

ためらわず119番すべき症状(例)

- 意識がない/反応が乏しい、けいれんが続く

- 突然の強い胸痛・圧迫感、冷汗、息苦しさ

- 片側の麻痺・ろれつが回らない・急な激しい頭痛(脳卒中が疑わしい)

- 大出血・重度外傷・広範囲のやけど・事故や転落

- 乳幼児や高齢者の急激な状態変化

救急の適正利用と受診ガイド、#7119の案内に基づく。

タクシー・自家用車・公共交通で十分なケース(例)

- 発熱のみ・軽い腹痛や頭痛などで意識も保たれ、歩行可能

- 慢性疾患の軽い悪化で、緊急性が低い場合

- 処方薬切れ・受診予約のための移動など、医療的緊急性がない移動

迷ったら「#7119」で看護師等に相談→適切な受診先や緊急性を助言。

救急車タクシー代わりの実態と割合

東京都では搬送患者の過半数が「軽症」(初診医師が入院不要と判断)であり、現場では「救急車=無料の移動手段」という誤解も一部で見られます。

軽症搬送の増加は、重症者の病院到着の遅れを招き得るため、各自治体は適正利用の啓発を強化しています。

罰金が科される理由とは?法的背景を解説

ただし、虚偽の119番通報や、業務を妨げる悪質な行為は処罰対象です。

- 消防法44条:虚偽通報は「30万円以下の罰金又は拘留」。

- 刑法233条(偽計業務妨害)・234条(威力業務妨害):3年以下の懲役または50万円以下の罰金等の可能性。

※「軽症=罰金」ではありません。虚偽・悪質・反復などの態様で刑事処罰の可能性が生じます。

救急車利用の現状と社会的影響

救急車の出動件数と軽症患者の増加

全国の救急出動は増加傾向で、2024年(令和6年)中の救急自動車による出動件数は771万7123件、前年から増加しました。

搬送人員の中で軽症の占める割合が大きいことも、近年の特徴です。

社会における救急車利用の責任

救急車は「命のライフライン」。軽症による出動の集中は、救急要請の輻輳や現場到着の遅延を引き起こし、重症者リスクを高めます。

東京消防庁は適正利用の周知(啓発ページや動画)を継続的に実施しています。

有料化の進展とそのデメリット

救急車の有料化を求める議論は根強く、近年も活発化していますが、全国一律の導入には至っていません。

有料化は抑止効果の一方で、受診遅れや支払い困難層の萎縮など副作用が懸念されます。

救急車利用のルールと正しい判断

緊急性のある状態を見極める方法

- 「いつもと違う」「急激」「悪化が速い」症状は迷わず119番。

- 判断に迷ったら#7119(救急安心センター)へ。医師・看護師等が24時間・365日で助言。

- スマホから全国版救急受診アプリ「Q助」も活用。

病院搬送が必要なケースとは?

意識障害・重い呼吸困難・激痛・大量出血・重い外傷・脳卒中や心筋梗塞が疑われる症状は、到着時間が生死や後遺症を左右します。

ためらわず119番通報し、指示に従いましょう。

タクシー代わりに使うリスクと倫理

- 本当に必要な人の到着が遅れる(社会的コストの増大)。

- 虚偽・悪質通報は罰金・懲役等のリスク(前述)。

- 結果的に自分の受診も遅れる(適切な受け入れ先の選定は救急のリソースを要する)。

知恵袋やなんJでの議論

救急車をタクシー代わりにする理由とその反論

ネット上では「無料だから」「夜間の移動手段がない」「待たずに診てもらえると思った」などの理由が見られます。

しかし実際には、軽症での搬送は診療優先度が低く、待ち時間が発生することも。

移動手段の問題は#7119での案内や民間の搬送サービスの活用で解消できる場合があります。

他の利用者の経験談から学ぶ

「重症者が優先される」「救急車は医療資源であり、単なる移動手段ではない」という経験則が共有されています。

地域の相談窓口や受診ガイド(自治体サイト・消防庁)を事前に確認しておくと、いざという時に迷いません。

ネットでの意見の多様性をどう捉えるか

SNSや掲示板の意見は参考になる一方、最新の公的情報(消防庁・自治体・医療機関)で事実確認することが重要です。

デマや誇張に惑わされず、法令と公的ガイダンスを基準に判断しましょう。

救急車利用の未来と改善策

民間救急サービスの可能性と制度

緊急性が低い通院・転院などでは、自治体が認定した「患者等搬送事業者」やタクシー連携など、民間搬送の紹介体制が整備されてきました(例:東京では「東京民間救急コールセンター」の運用)。

必要に応じて、#7119等から情報提供を受けましょう。

救急医療の現状を考える

高齢化と需要増で救急は逼迫。トリアージの高度化や相談窓口の普及、地域医療との連携が重要です。

東京消防庁は適正利用の啓発、消防庁は#7119の全国普及を進めています。

社会全体で救急サービスをどう守るか

- 家族で「119の判断基準」を共有(受診ガイドやQ助をブックマーク)。

- 夜間・休日の移動手段(タクシー配車アプリ、家族・近所の相互支援)を平時に確保。

- 軽症時は#7119やかかりつけ医への相談を習慣化。

迷ったらここに電話:#7119(救急安心センター)

24時間365日、医師・看護師等が応対。

お住まいの地域の実施有無・番号は消防庁の案内で確認できます。

東京は#7119のほか、23区:03-3212-2323/多摩:042-521-2323でも受付。

結論:救急車は「無料の移動手段」ではありません。

虚偽・悪質な通報は罰則の対象であり、軽症時は#7119や民間搬送を含む代替手段を検討しましょう。

重い症状ではためらわず119です。